Il est l’un des magazines les plus ancrés dans la culture américaine avec une identité graphique des plus reconnaissables. Une notoriété qu’il doit à sa ligne éditoriale dans le respect de ses pairs, à son logo iconique du dandy et surtout à ses Unes percutantes, incisives, intelligentes, signées par des artistes émérites qui croquent l’esprit de leur époque. Retour sur l’histoire séculaire et les cartoons emblématiques du prestigieux New Yorker.

par Nathalie Dassa.

« Si vous ne pouvez pas être drôle, soyez intéressant ». L’ADN du journal tient finalement dans l’une des citations d’Harold Ross, cofondateur avec son épouse Jane Grant, alors journaliste au New York Times. Depuis 1925, The New Yorker n’a eu de cesse d’ouvrir ses thèmes et d’élargir sa vision, selon le regard des différents responsables de la rédaction, dans un mélange détonant d’humour et de sérieux.

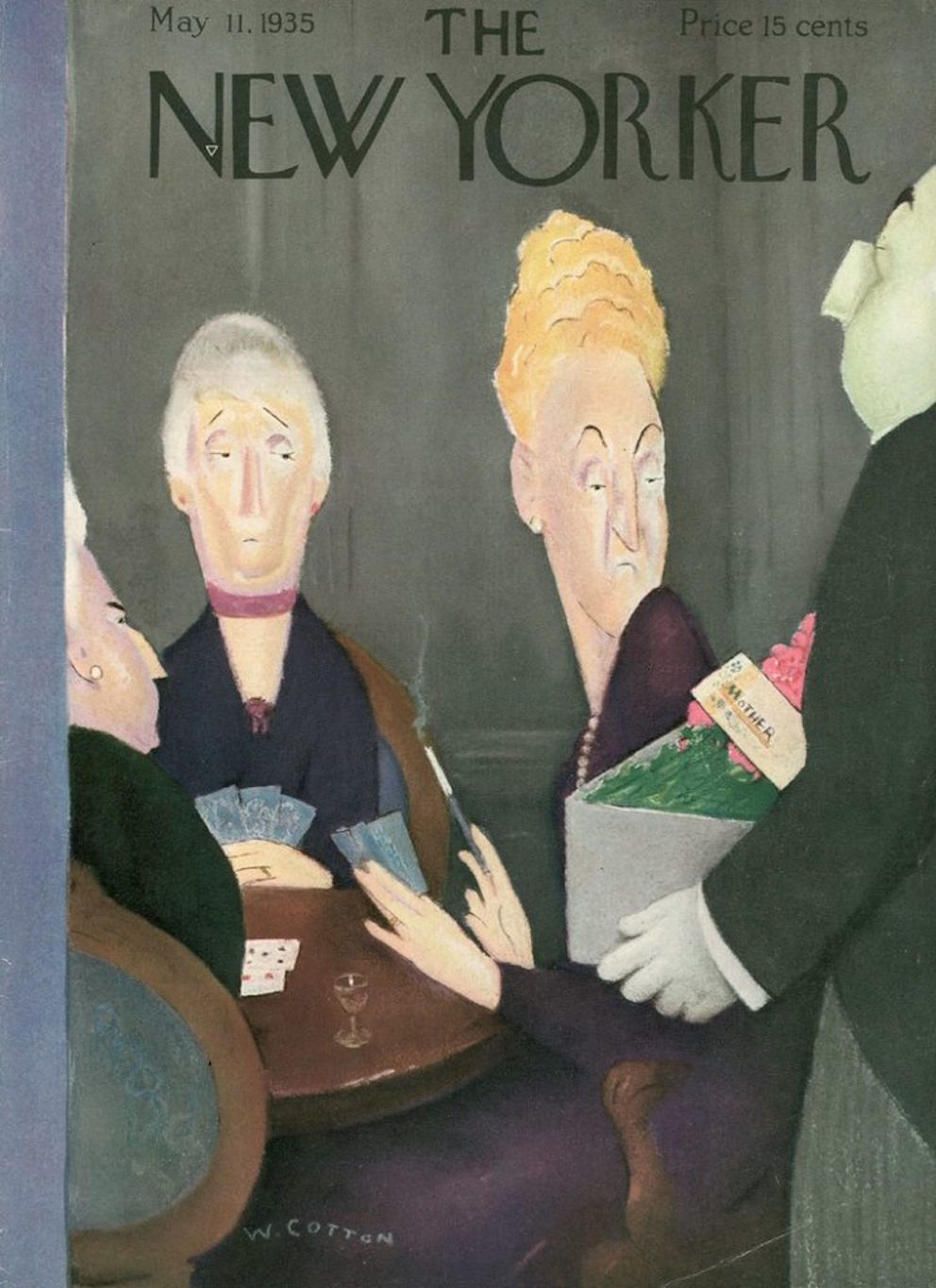

Ce magazine humoristique, subtil et sophistiqué a su séduire par son style cosmopolite, chic et urbain, avec des histoires narrant la vie culturelle et littéraire new-yorkaise bouillonnante. C’était l’époque des années folles où s’embrasait la fièvre du jazz dans Big Apple. Mais surtout, il a su confier dès les premières heures ses Unes à des génies du crayon et ses textes à des plumes légendaires pour des réflexions narratives et visuelles qui constituent sa marque de fabrique et consolident encore aujourd’hui sa réputation.

Héritage et typographie

Sa toute première couverture, illustrée par l’artiste et graphiste Rea Irvin, marque ainsi le sceau de son identité. Se dévoile le 21 février 1925 le profil d’Eustace Tilley, un prétendu dandy avec son monocle et son chapeau haut de forme, jetant un regard détaché sur le monde. Un langage visuel qui dénote tout le sens de l’autodérision et de l’ironie de l’hebdomadaire.

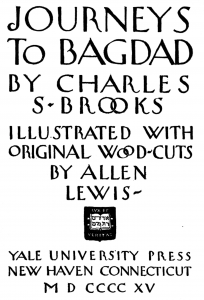

Ce style novateur sert très vite de logo et de mascotte, s’accompagnant de cette fameuse typo « Irvin », aux ligatures fantaisistes et décoratives, recréée et inspirée de celle du livre Journeys to Bagdad de Charles S. Brooks en 1915 par le graveur Allen Lewis. Si la police a été redessinée et adaptée au fil du temps, la signature reconnaissable permet au New Yorker de tenir rapidement le haut du pavé de la presse new-yorkaise et de devenir l’un des favoris de l’intelligentsia américaine.

C’est à partir de la Seconde Guerre mondiale qu’il opère un premier tournant, avec des reportages d’investigation approfondis, des analyses politiques et une vérification des faits. Notamment en 1946, avec l’essai de John Hersey, l’un des pionniers du nouveau journalisme, primé du Prix Pulitzer.

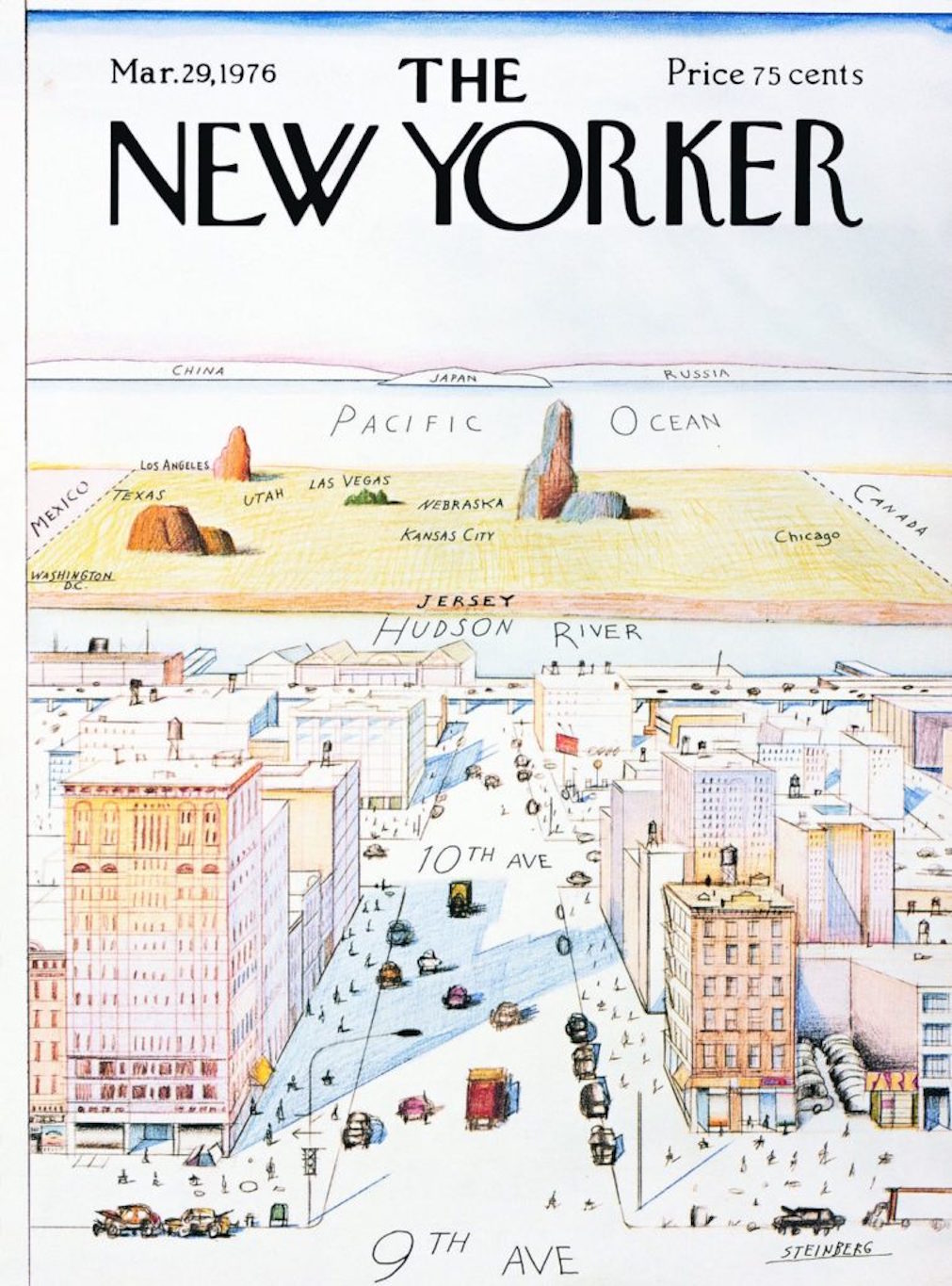

Si la couverture montre un parc coloré et paisible au soleil, l’histoire à l’intérieur narre un récit bouleversant sur la destruction d’Hiroshima par la bombe atomique. L’importance fut telle que tout autre sujet en a été exclu. Une édition avec un article unique donc. Ce parti pris éditorial étend les perspectives internationales du magazine, s’entourant d’artistes et de personnalités éminentes du XXe siècle. J. D. Salinger, Dorothy Parker, Truman Capote ou Hannah Arendt ont ainsi partagé les pages avec Saul Steinberg, Mary Petty, Roz Chast, David Hockney, William Steig pour façonner les multifacettes des arts graphiques et capturer les mouvances de la société métropolitaine.

Une Française à la direction artistique

Au cours des années 90, il opère un autre changement notable à travers Tina Brown, ancienne rédactrice en chef de Vanity Fair.

Dans sa volonté de remaniement, elle souhaite travailler avec des personnalités différentes, comme Richard Avedon, alors qu’aucune photographie n’était utilisée, ou encore Art Spiegelman, récipiendaire du Prix Pulitzer pour sa bande dessinée mythique Maus. À cette occasion, elle fait la rencontre de l’épouse de ce dernier, la Française Françoise Mouly, alors cofondatrice du magazine de BD underground Raw, et la recrute à la direction artistique.

Avant son arrivée, les sujets « incendiaires » étaient davantage rédigés que dessinés. Ce qui explique, selon ses propos tenus dans Libération, l’absence des grands noms de la presse alternative des années 60-70, tels que Tomi Ungerer, Robert Crumb, Jacques Tardi et son mari.

Sa mission fut donc d’intégrer un nouveau vivier de talents parmi les anciens, de susciter l’impertinence et l’irrévérence, et d’apporter son regard international en répondant au voeu de Brown : replacer le New Yorker au coeur des dîners mondains et de la vie intellectuelle, sociale et culturelle new-yorkaise. Art Spiegelman signe ainsi certaines des Unes les plus marquantes, comme celle d’une Saint-Valentin en 1993 (« The kiss ») où un Juif hassidique embrasse une Noire alors que des affrontements entre Hassidim et Antillais éclatent à New York. Tout comme le Français Sempé, créateur du Petit Nicolas, qui imagine plus d’une centaine de couvertures.

Mais c’est sous la rédaction en chef deDavid Remnick, à partir de 1998, que Françoise Mouly exprime l’indicible, dévoilant sa couverture passée à la postérité, en collaboration avec son mari : la tragédie du 11 septembre 2001 représentée par les deux tours noires du World Trade Center sur un fond noir quasi-indiscernable.

Ère du numérique

Critiques littéraires et artistiques, fictions en tout genre, attentats, élections présidentielles, crises sanitaires, catastrophes nucléaires, émeutes raciales, décès de personnalités légendaires, innovations technologiques sont ainsi relatés, analysés, illustrés, interprétés, parodiés.

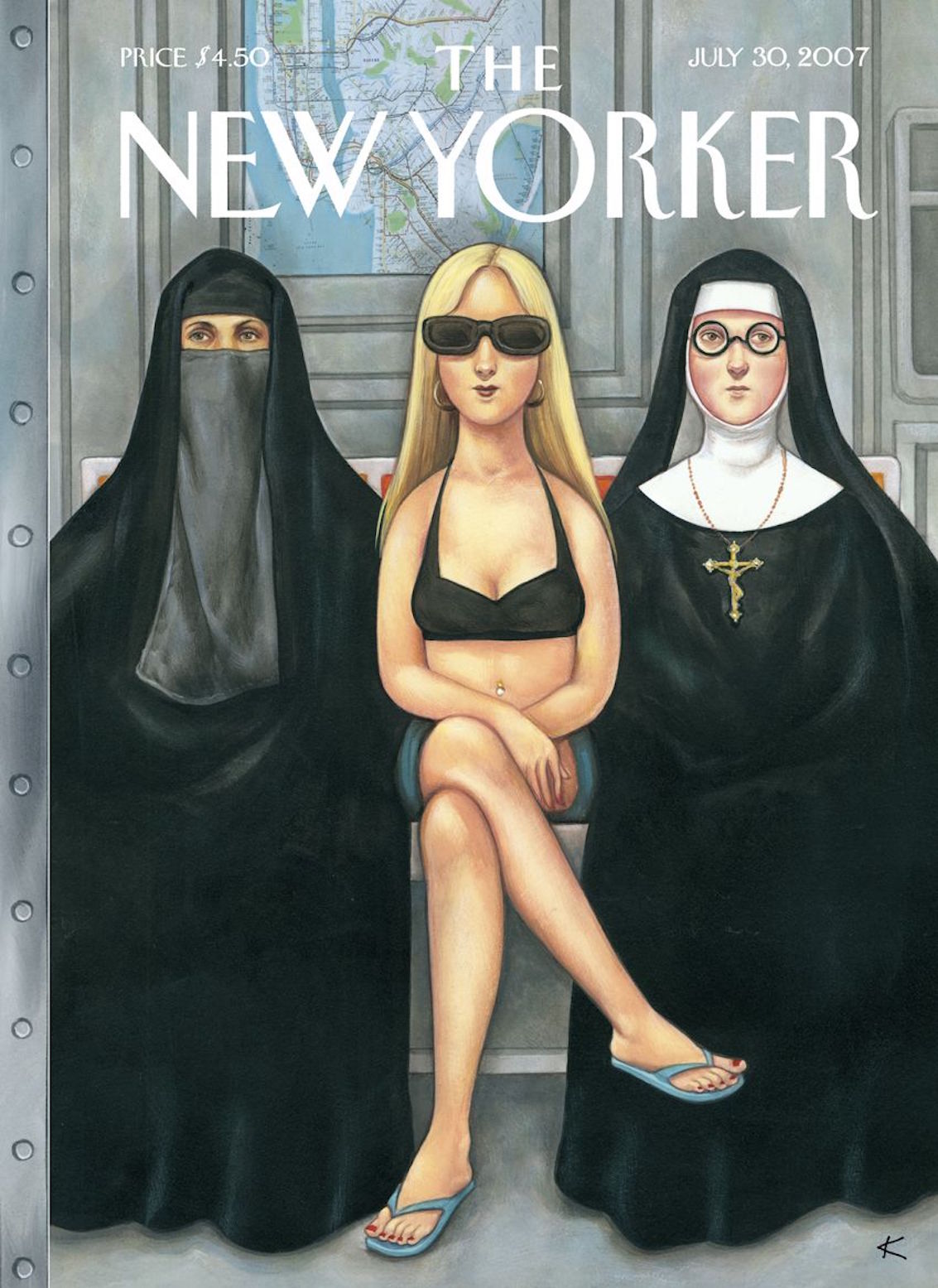

Et à l’évidence, les covers stories les plus mémorables restent celles qui ont fait scandale ou ont traité de tragédies et de bouleversements politiques, sociaux et environnementaux. Comme celle de Barry Blitt (« The politics of fear ») durant la campagne présidentielle de 2008. L’illustration montre Barack Obama en militant islamiste et son épouse, Michelle, en Black Panthers, Kalachnikov en bandoulière. En arrière-plan brûle le drapeau américain dans le bureau ovale, surplombé par le portrait d’Oussama Ben Laden.

Sans texte ni accroche, les unes gardent aussi cette charge stimulante d’avoir un rôle à jouer dans la pop culture. Le magazine a souvent été cité dans la série à succès Les Simpson. Un véritable graal donc, pour les illustrateurs. D’autant plus à l’ère de la digitalisation et des réseaux sociaux. Partagées, commentées, likées, tweetées et débattues à l’envi, elles détiennent ce pouvoir de l’instantané, immortalisant des pages de l’Histoire étasunienne et mondiale.

Mais l’intelligence du New Yorker, qui compte plus d’un million d’abonnés et un lectorat fidèle, est d’avoir toujours su proposer un contenu tourné vers ses auteurs et dessinateurs sans jamais faillir. Et ça cartonne. Si le concept fait des émules (Le Parisianer, Le Montréaler…), tout le monde s’arrache les Unes vendues en affiches et s’enthousiasme des versions animées. Même le tote bag devient un argument de vente dans l’abonnement.

En 2013, le New Yorker a élaboré une refonte sur les caractéristiques stylistiques de la police « Irvin » pour mieux s’adapter aux supports print et digitaux (site, application sur smartphone, tablette, liseuse…). Nicholas Blechman, actuel directeur de création en charge du design, revient en vidéo sur le processus d’amélioration quatre ans plus tard. Il évoque notamment l’introduction d’une police pour les gros titres du magazine, Neutraface, du nom de l’architecte moderniste Richard Neutra.

Nouvelles générations

Françoise Mouly veille ainsi depuis vingt-sept ans à entretenir cet héritage précieux et s’entoure de la fine fleur de l’illustration contemporaine.

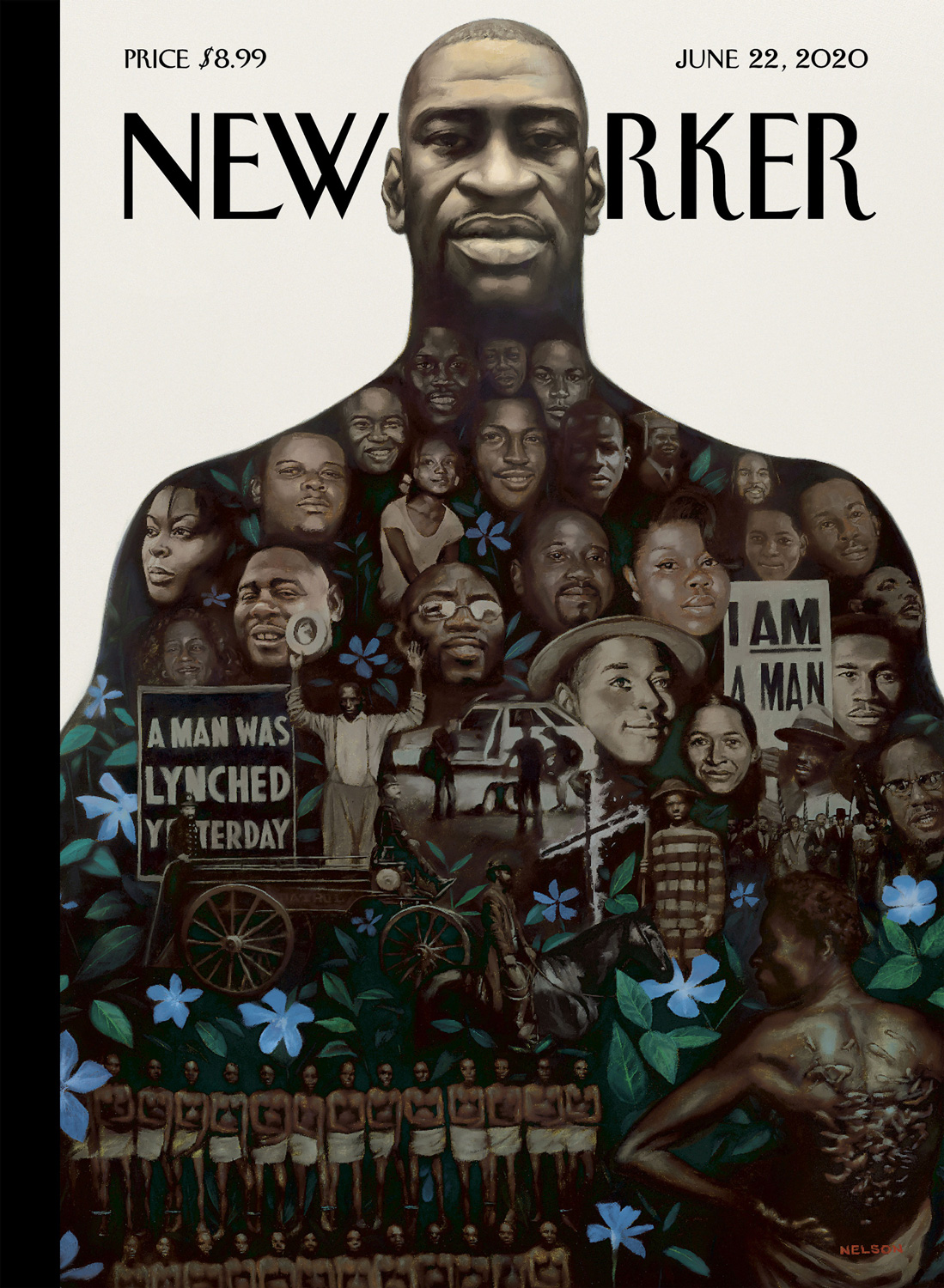

Être à l’écoute des cartoonists et de leurs prises de parole reste son crédo. Pour la France, elle fait appel à Charles Berberian pour rendre hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, en représentant un bar parisien typique des quartiers de l’Est parisien. Ou encore à Malika Favre pour sublimer la femme et la mettre en action, à l’image de « Operating theatre » en 2017 où quatre chirurgiennes sont penchées sur un(e) patient(e) au bloc opératoire, lieu généralement dominé par les hommes. Outre-Atlantique, elle sollicite en plein confinement Brian Stauffer pour illustrer le coronavirus, avec Donald Trump portant un masque chirurgical sur les yeux et non sur sa bouche trop grande ouverte. En juin, elle retrouve le peintre et illustrateur Kadir Nelson, axé sur la culture et l’histoire afro-américaine, pour immortaliser dans « Say their names » la silhouette de George Floyd, mort par asphyxie devant des millions d’internautes, ainsi que les visages d’une vingtaine d’hommes, de femmes et d’enfants victimes de violences policières.

Il y a ainsi quelque chose d’immuable dans l’évolution du New Yorker. Une durabilité qui témoigne de son respect des valeurs du patrimoine typographique, des traditions du journalisme et de sa capacité d’adaptation face aux fluctuations économiques et aux nouvelles tendances éditoriales dans les transformations du paysage médiatique.